Trop de nostalgie a-t-elle fini par tuer la nostalgie ? C’est peu dire si l’on en bave depuis des années sur cette question épineuse. Parce que la nostalgie est un piège dans lequel on ne peut pas s’empêcher de tomber, trop désireux que nous sommes de revivre un instant qui nous est cher qu’il en devient si facile de perdre toute objectivité. Mais aussi, et surtout, parce qu’une peur s’est depuis longtemps activée sur le sujet. Comme l’avait très justement souligné le cinéaste Pascal Laugier dans un long entretien il y a quatre ans, vivre dans le camp de la nostalgie a quelque chose de profondément mortifère, comme si l’on ne pouvait plus vivre autrement qu’avec ses propres fantômes. Et face à une pop-culture qui aura fini par devenir majoritaire, avec des séries B trop gourmandes et de grosses franchises transformées en univers extensibles ad nauseam, on se mange un paradoxe terrible dans les gencives : et si, du simple fait de sa victoire, la culture geek avait fini par se retourner contre elle-même, et par ricochet contre nous ? N’avait-elle pas tout à gagner à rester marginale, à s’épanouir ainsi et à nous enrichir en retour au lieu de devenir un produit comme un autre ? Ce n’est certes plus un scoop de dire qu’Hollywood et ses technocrates sans âme – en réalité de simples créatures marketing qui sniffent des billets verts jusqu’à l’overdose – ont atteint un point de non-retour, rendant ainsi de plus en plus tangible la prophétie de Steven Spielberg et George Lucas sur l’effondrement du système. Parce que c’est de cela dont il est intimement question dans Ready Player One, film le plus attendu – pour ne pas dire le plus fantasmé – de l’année 2018 qui remet fissa les compteurs à zéro et invite à la prégnance d’une révolution en marche.

Que le cinéaste de Munich et de Jurassic Park soit celui qui ait fini par contrer – même le temps d’un seul film – sa propre théorie sur un Hollywood en perdition n’étonne qu’à moitié. D’abord parce que la fascination réelle du bonhomme pour la galaxie des gamers n’a rien d’un secret de polichinelle : il fallait l’entendre en interview évoquer la joie et l’évasion que pouvait lui procurer une partie de Pong sur le tournage chaotique des Dents de la mer, ou encore comparer son ultra-jouissif et trop sous-estimé 1941 au fait d’exploser avec jubilation des monstres dans Doom II sur MS-DOS. Ensuite parce que son passage répété dans le registre du divertissement populaire nous a toujours prouvé – à un Indiana Jones 4 près – que la nostalgie devait moins caresser l’ego de son audience qu’enrichir sa faculté d’immersion et sa propension à l’imaginaire. Chez Spielberg, flatter l’imaginaire consiste à animer un mythe pour en faire un motif d’évasion, et non pas à l’offrir tel quel en pâture à des geeks biberonnés par une industrie qui adore faire en sorte que les vaches à lait soient bien gardées – sans doute la meilleure option à suivre pour placer le curseur au mauvais endroit. Mais tout ça, c’était la théorie, jusqu’ici comprise et assimilée. Il manquait encore la mise en pratique, le condensé ultime et définitif de toute cette pop-culture dans une forme cinématographique qui en serait autant le témoin galvanisant que le moteur de résurgence. Ainsi est tout à coup apparu, tel un cadeau inespéré, ce Ready Player One, oasis démesurée prompte à rassasier tous ceux qui avaient jusqu’ici asséché leur soif de jouissance sensorielle en marchant au ralenti dans le désert de Marvel/DC.

Le génialissime roman d’Ernest Cline n’avait rien d’un saut brutal dans un monde ultra-référentiel, c’est-à-dire du genre à balancer dix clins d’œil dans chaque phrase par souci de se mettre les geeks dans la poche. C’était avant tout le récit d’une quête initiatique conçue et structurée à la manière d’un exutoire, flattant la mécanique d’évasion et de fuite par le biais d’un avatar dans une réalité virtuelle fantasmatique. Assez similaire à la « matrice » développée par Mamoru Hosoda dans l’animé Summer Wars (film assez jumeau de celui-ci), l’OASIS n’y était pas seulement une alternative à un réel grisâtre et chaotique. C’était avant tout un appel à quitter définitivement un monde pour un autre, tout aussi autonome car passé peu à peu d’un simple MMORPG à une pure entité sociétale. Intégrer les films dont on s’est toujours rêvé le héros (de WarGames à Blade Runner, la liste est longue), pénétrer l’intérieur même des courants contre-culturels propres aux années 80 (cinéma, musique, BD, jeu vidéo…), partager ses goûts et ses connaissances : tout devenait alors possible. Un tableau idyllique, donc ? En réalité, un monde d’apparences, au propre comme au figuré. Au-delà d’un divertissement visualisé par l’angle exclusif de l’effet de masse, il fallait surtout y voir un remplacement de l’imprégnation par la consommation. En effet, face à un réel dévasté et une vie rendue médiocre par les crises successives, la seule échappatoire consistait à revivre le passé sans affect, à singer les héros d’antan, à embrasser le caractère addictif de la nostalgie, quitte à se soumettre à des corporations qui vendent cyniquement du faux rêve au lieu d’encourager les vrais rêves. Ceux qui n’ont pas encore subi de traitement Ludovico à ce jour auront fait sans peine le parallèle avec le système hollywoodien.

Tout se mettait soudainement en branle par le biais d’un événement tragique : le décès brutal de James Halliday, brillant créateur de l’OASIS, le genre de génie à faire passer Bill Gates et Steve Wozniak pour de petits débutants en programmation C#. Ce dernier ne laissa alors rien d’autre à ses contemporains qu’un défi monstrueux en guise de testament : celui qui retrouverait un mystérieux œuf caché dans ce monde virtuel deviendrait le maître de l’OASIS et empocherait 500 milliards de dollars. Autant dire une poule aux œufs d’or pour IOI, une multinationale carnassière dont le seul objectif à atteindre se limite à contrôler l’OASIS afin de le monétiser. Clarté absolue sur l’enjeu central : face à une culture geek menacée de devenir un bidon de lessive, la seule urgence consiste à sortir les armes. Et cette arme, ce ne sera ni un méga-flingue issu de Gears of War, ni même un géant de fer apprivoisé, et encore moins une DeLorean capable de remonter dans le temps. C’est au contraire la pop-culture elle-même. Celle-là même que les vrais geeks ont su apprivoiser, comprendre et transcender au fil des années, parce qu’elle leur a donné une raison de vivre et qu’ils ont su en assimiler la puissance évocatrice.

La première force du scénario coécrit par Ernest Cline aura consisté – peut-être par accident – à intégrer Steven Spielberg dans la diégèse du film via un avatar évident. En effet, bien que déjà présent dans le livre de façon omnisciente, le personnage de James Halliday (créateur décédé de l’OASIS) devient ici un alter ego du cinéaste. Le choix de l’acteur pour l’incarner est déjà un indice : ni plus ni moins que Mark Rylance, intronisé depuis Le Pont des espions et Le Bon Gros Géant comme incarnation spielbergienne de la bienveillance. Mais il y a surtout cette intrigue démente, où Spielberg aura invité Cline à retravailler chaque péripétie du livre, le plus souvent sous un angle majoritairement cinéphile. Ainsi donc, les fans du bouquin n’auront aucun mal à lire le film comme une version upgradée du matériau littéraire, et encore moins de mal à vivre un choc toujours plus puissant à chaque nouveau virage narratif. Ce faisant, tout devient vecteur de nouveauté et de surprise. On peut presque assimiler le rôle de Spielberg à celui d’un guérisseur, voire d’un proto-Gandalf au vu du vieil avatar laissé par Halliday dans l’OASIS. Au regard d’une narration qui traite chaque scène – même les plus anodines – comme des effets de réveil, Ready Player One tient presque du défibrillateur à voltage surmultiplié, censé relancer un cœur de contre-culture anesthésié depuis bien trop longtemps. Et comme les enjeux du récit sont ici dévoilés au travers du duel indirect entre le jeune geek Wade Watts (Tye Sheridan) et le cruel technocrate Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn), tout sera dit et posé lors d’un échange verbal leurré : le second a beau tenter de rallier le premier à sa cause en citant un amas de contre-culture, ce dernier a déjà flairé l’arnaque. Spielberg met cartes sur table : faire péter ainsi sa science est aussi vain que crétin, et plus encore lorsqu’on tente de camoufler son inculture en débitant quelques noms propres glanés sur Wikipédia. Citer ou référencer ne se fera donc ici qu’avec sincérité et cohérence.

Ready Player One se détache ainsi d’entrée d’une quelconque machine à mouliner de l’hommage gadget, et c’était bien là l’obstacle n°1 que Spielberg se devait à tout prix de pulvériser avec sa caméra-bolide. Le tout était de revenir à « ce qui constitue » plutôt qu’à « ce qui est ». Là où l’on redoutait de l’artificiel, le cinéaste, encore et toujours tourné vers l’humain au détriment de tout le reste, balance une mise en scène totalement organique, aussi libérée des lois de la pesanteur que l’était celle du Speed Racer des Wachowski, où angles impossibles et plans-séquences vertigineux participent ensemble à un même but commun : révéler comment l’humain interagit viscéralement (et intimement !) avec la culture qui l’a constitué. Certes, même si le schéma interne du protagoniste est ici dévoilé par le biais de l’avatar, on reste quand même loin du processus de mutation mis en pratique par James Cameron sur Avatar. Ici, pas de récit archétypal aux extrémités définies par une ouverture de pupille (de celle d’un être humain à celle d’un Na’vi), mais au contraire un pur jeu de rôles où l’identité se bâtit autant par un référentiel jamais complice que par une pure dynamique de gameplay. C’est bien simple : jamais la caméra de Spielberg n’avait été aussi libre, aussi fluide, qui plus est d’une imparable harmonie avec les conventions visuelles et immersives du jeu vidéo. Sans doute est-ce parce que le cinéaste a su résoudre la grosse énigme autour du lien intrinsèque entre les deux médias : comment faire pour incarner la continuité d’une action dans le temps ? En liant par sa mise en scène l’usage du plan-séquence XXL et la captation à la troisième personne de scènes d’action jamais vues à l’écran, il frotte les deux silex pour en produire l’électricité la plus adéquate. Rien qu’avec ça, les trois quarts du boulot sont déjà faits. Le reste, c’est juste du niveau bonus en cascade.

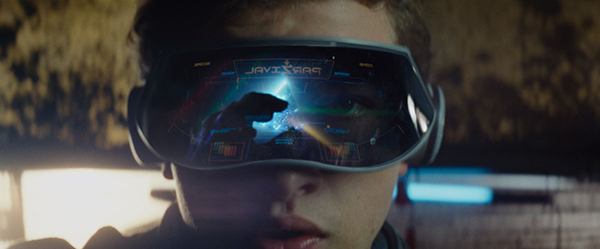

Côté jeu vidéo, la portée ludique du média trouve ici résonance dans chaque strate de récit et dans chaque intention de montage, y compris lorsque Spielberg se contente de filmer une situation banale ou de présenter un personnage. Citons par exemple le plan inaugural du film : un simple plan-séquence sur Wade qui descend de son « immeuble de caravanes » en laissant des infos-clés se refléter sur l’arrière-plan, et c’est toute la logique d’un pur jeu de plateforme qui se retrouve matérialisée à l’écran. C’est que Spielberg fait sans cesse interagir sa mise en scène avec une approche vidéo-ludique de l’univers et de ses enjeux : entre un incroyable mouvement de caméra emprunté à Final Fantasy VII – Advent Children (à noter que Parzival ressemble beaucoup à cette tête brûlée de Cloud), une relecture de God of War avec Le Géant de Fer à la place de Kratos, des quêtes principales en mode World of Warcraft et une bataille finale à faire bander n’importe quel fan de Halo, le trip proposé aurait de quoi évoquer une sorte de partie illimitée et grandeur nature dont on aurait chopé tous les cheat codes. Et surtout, customisation de l’avatar oblige, chaque participant de l’OASIS adapte ici son mode de jeu (= mode de vie) par des détails référentiels très ciblés et riches de sens, certes axés sur la coolitude cinéphile mais sans calcul cynique, qu’il s’agisse de la moto rouge d’Akira (pour foncer à toute allure dans un chaos urbain à la manière d’un gros fuck the system), du costard de Buckaroo Banzaï (pour se la jouer rock-star dans une boîte de nuit néon), de la voiture de Retour vers le futur (pour gagner une course… en reculant !), d’une panoplie de colosse badass (pour transcender la notion du « genre ») ou même d’un look fuchsia-manga (pour cacher une vilaine tâche de naissance). Ou comment le « clin d’œil » troque son relief de gadget aguicheur pour celui de fibre identitaire, bel et bien postmoderne, où l’état d’esprit d’un personnage se voit connecté à celui des figures mythologiques qui l’ont tant marqué et ainsi défini.

Ne nous y trompons pas : tout ceci sert le récit et ne constitue en aucun cas une quelconque manière de « faire joli » auprès des connaisseurs. Spielberg se lâche comme jamais il ne l’avait fait, s’éclate à condenser trente ans de culture geek dans un même écrin, c’est évident, mais utilise les références à bon escient au regard du propos – tout de même assez sombre – qu’il souhaite aborder. Au vu de son désir de protéger l’importance des rêves face à une force corporative cannibale qui tend à vouloir les pourrir, doit-on se sentir étonné de voir ici un super-soldat de l’espace foutre une branlée à Freddy Kreuger dans un décor apocalyptique ? Le détail est furtif, mais il veut tout dire. Même en filmant la mort d’une figure très E.T dans l’âme (devinez laquelle…) qui disparaît dans les flammes en faisant un geste de la main (devinez lequel…), le cinéaste ose tisser des connexions inouïes entre des œuvres diamétralement opposées dans leur ton mais totalement similaires dans leur propos. Cela dit, rien ne sera ici plus surprenant que cet acte central insensé, pour le coup l’audace narrative la plus dingue qu’on ait vue depuis longtemps, où Spielberg ose investir l’œuvre d’un de ses cinéastes fétiches pour mettre aussi bien en perspective la posture égarée du néophyte que la maîtrise déductive du fan – on n’en dira pas plus.

De ce récit perfusé à la curiosité où quêtes et énigmes servent un propos subversif sur l’avenir du monde, il est aussi très surprenant d’y dénicher un cinéaste septuagénaire le cul entre deux chaises. Où se trouve Spielberg là-dedans ? Dans un passé qu’il ressuscite en lui donnant la plus éclatante des fonctions narratives ? Dans un futur où son avatar Halliday craint de voir son héritage progressivement perdu ou déformé ? Sans doute dans un entre-deux, dans cet espace invisible d’où il peut observer sereinement le processus de révolte initié par son jeune héros. Car ce dernier reste son plus digne passeur : un élève capable de dépasser le maître en se montrant fidèle à son utopie d’origine. Spielberg, lui, se contente de faire ce qui a toujours bâti sa réputation : un cinéma sincère et habité, sans aucune distinction générationnelle, destiné à ceux qui ont gardé leur capacité à s’émerveiller et à rêver. Mais peut-être est-ce la première fois qu’il signe un film aussi interactif, afin d’entamer un dialogue d’égal à égal avec son public, tout comme Hayao Miyazaki, via ses films d’animation, a toujours su interpeller les générations d’aujourd’hui (adultes et enfants) pour les inciter à ne pas commettre les mêmes erreurs que ses contemporains. D’aucuns ne manqueront pas de lire Ready Player One comme étant une sorte de film-somme de son auteur, et au vu de ce que l’on vient d’évoquer, on aurait bien du mal à leur donner tort.

Les héros postmodernes de Ready Player One sont ainsi faits : la culture qu’ils vénèrent n’est peut-être pas la leur (dans le sens où elle peut appartenir au passé), mais ils l’ont ressuscitée et sublimée mieux que quiconque à force d’en transcender la logique. Leur combat est celui du monde réel : sans cette force de frappe capable de briser les rotules d’un système aliénant, sans ce lien culturel qui définit plus que jamais notre rapport à l’Autre, sans cet imaginaire aussi riche et capital que l’air, il n’y a plus de vie possible. Boire à cette oasis qu’est une œuvre artistique au sens large ne peut que rendre meilleur, et de par sa virtuosité à inventer un abécédaire de pop-culture revivifiée, Spielberg peut clairement se targuer d’avoir réalisé moins un pamphlet révolutionnaire qu’un bienfait suprême. On laissera le mot de la fin au critique ciné Robin Fender, intronisé spécialiste absolu du livre d’Ernest Cline depuis près d’un an et vecteur prophétique sur Twitter de la richesse foudroyante du film, qui avait récemment pris soin de résumer toute l’affaire en trois points : « L’élève qui essaie de marcher dans le sillon du maître, le gamin émerveillé face au créateur-conteur-passeur, une dynamique interactionnelle qui irrigue le ciné de Spielberg depuis maintenant 20 ans ». Que dire de plus sur Ready Player One ? Rien. Vivez-le et appropriez-vous tout ce qu’il vous offre, ni plus ni moins. Et si tant de générosité ne fait que renforcer votre aigreur et votre cynisme, faites comme dans un jeu vidéo : trouvez-vous une vie.

source : http://www.courte-focale.fr/cinema/critiques/ready-player-one-spielberg-2018/

/image%2F1077344%2F20210104%2Fob_003ef9_ready-player-one5.jpg)

/image%2F1077344%2F20240417%2Fob_7206e8_surhomme.jpg)

/image%2F1077344%2F20240417%2Fob_7d8795_frank.jpg)

/image%2F1077344%2F20240414%2Fob_6c2081_prison.jpg)

/image%2F1077344%2F20240402%2Fob_350b1f_sujet.jpg)

Commenter cet article